聯合國2015年通過的《2030年永續發展議程》包含17項永續發展指標(SDGs),其中一個目標就是「潔淨水與衛生」,包括安全可負擔的飲用水、提高用水效率及確保淡水供應、改善水質與廢水處理和安全再利用等。成立至今超過30年的旭然國際,就是對應這項指標、幫助國內半導體廠搞定「水問題」的小尖兵。

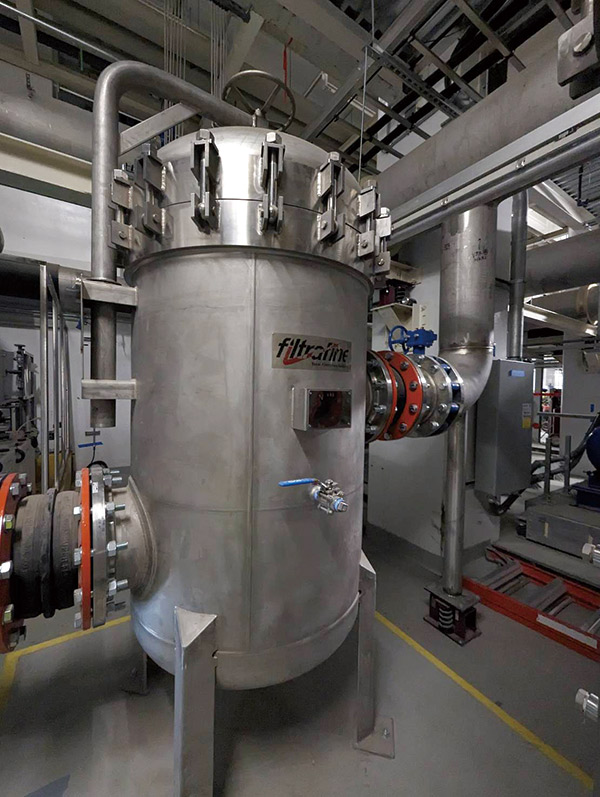

旭然的主要產品包括濾心、濾袋與過濾器等水資源淨化產品,何宜瑾表示,旭然的專長是液體過濾,而過濾的概念固然單純,「就是從不乾淨變乾淨」,可是在工業過濾裡面,水只是其中一項,還有其他的液體,例如化學品,甚至是食品飲料等,「只要是會流動的液體,都需要做過濾。」

水系統有很多種,何宜瑾解釋,以半導體製程方面的應用來看,可以簡單分成兩類,一類是處理「乾淨的水」,包括RO逆滲透系統、超純水系統、冷卻水系統等;另一類是處理「不乾淨的水」,例如回收水系統、廢水回收系統。

過往,業者對這3成水資源的處理方式,往往是直接排放,「可是現在會想,100公噸裡面的水有30公噸排放掉,水一度也要3塊錢,成本並不低,如果可以再把它處理乾淨,是不是又可以再變回類似自來水的樣子?這邊就是一個循環,可以再用一次。」

何宜瑾開始計算:逆滲透系統會有一級、二級之分,「這邊就有2次回收。」然後,到超純水系統,同樣也有產生濃縮液,「也一樣,可以分為一級、二級,回收2次。」接著再到製程水階段,在這個階段又是回收2次,最後進入廢水階段,可以再回收一次。這就是「一滴水可用7次」的原因。

「簡單講,就是在這個系統裡面一直來來回回。」話雖如此,但隨著半導體的製程演進,門檻與技術難度也隨之愈來愈高。

何宜瑾描述,早期半導體主流製成在28奈米、14奈米時,對純水要求的驗收標準可能是0.1微米的顆粒雜質;也就是1CC的水裡面可接受的雜質上限是10顆。但當製成進展到7奈米,可能下降到只能接受5顆;「像接下來的3奈米、2奈米,就會下降到3顆甚至1顆,有不同的驗收規範。」

但是要把水處理到顆粒雜質從10顆降至1顆,在同樣的水量裡面,系統設備的成本會愈來愈高,大概會暴增3、4倍以上。「你可以想像,有100顆雜質,很好去抓,但若同樣的空間裡只有一顆雜質,當然不好抓,就像撈魚一樣。」愈精準的設備,不僅技術難度大幅提高,管路的材質也須配合,「很多細節都要非常注重,才抓得到那一顆東西,所以它就變得愈來愈難。」

此外,新生水系統也是旭然的營運項目之一,它的客戶還包括新加坡政府。陳宜瑾表示,缺乏天然水資源的新加坡過去需要向馬來西亞大量買水,前總理李光耀希望能自給自足,哪裡水最多?除了海水淡化,「另外當然就是民生用水。」

資料來源:今週刊 1403期 2023-11-08 11:58